やんばる生活での留意点を過去記事にしていて、会社概要のページにもリンクを貼っています。

田舎の土地探しあるある

都市部から移住してきた方向けに基本的な内容を記載したつもりですが、その他の細かいこともあります。

今日言いたいのは、小動物を飼っている方向け。

子猫やヒヨコ等の小動物を外で遊ばせていると、カラスや猛禽類の鳥が食べます。

さらわれて後悔しても遅いです。

ご用心ください。

やんばる生活での留意点を過去記事にしていて、会社概要のページにもリンクを貼っています。

田舎の土地探しあるある

都市部から移住してきた方向けに基本的な内容を記載したつもりですが、その他の細かいこともあります。

今日言いたいのは、小動物を飼っている方向け。

子猫やヒヨコ等の小動物を外で遊ばせていると、カラスや猛禽類の鳥が食べます。

さらわれて後悔しても遅いです。

ご用心ください。

他人のこととは言え、昨日・今日は重い気持ちで過ごしました。

某通訳違法賭博関与の疑いの件です。

世の中どこに落とし穴があるか分かりませんね。

真相は分かりませんので、以下は考え方の一つとしての例え話です。

肩代わりのお金を違法業者に自分の口座から直接払ったら己の選手生命が断たれるおそれがあるという点は、勉強になったのと同時に、恐怖を覚えました。

私も取引に落とし穴が無いかを常々気を付けていますし、善意が裏目に出るなんてことは人生で何度も見てきました。

世の中は理不尽なことだらけだし、知らなかったでは済まないことは一杯あります。

私はこれまで大きなトラブルに至ったことはありませんが、単に運がいいだけだったり、関わってきた方々の寛大な許しがあっただけかも知れません。

この件を受け、ますます気を引き締めねばという思いです。

特に農村部において顕著なのですが、地元住民の土地相場の感覚が、市場の相場観と乖離しがちです。地元住民が坪単価2万円と言っている土地を市場に出したら坪単価4万円で売れるとかそんなことが多々あります。

●私の勝手な解釈

地元住民の相場観とは・・・検討者が3人いたら1人が買うであろう価格(不動産屋的には即契約が見込めるおいしい案件)。 自分が欲しい価格 ←ここ大事

市場の相場観とは・・・検討者が50~100人いたら1人が買うであろう価格。安くは無いが数カ月以内に買い手が見つかるであろう価格。一定の妥当性あり。

ここらへんは坪単価5,000円と日頃言っている人が、いざ自分の土地を売るときに3倍以上の坪単価で売りに出していた時はビックリしました。人の話を真に受けてはいけませんよ(笑)やはり、自分が欲しい価格を地元住民は言いがちです。それを真に受けて土地を安売りしないようご用心ください。基本的に不動産会社は無料で査定しています。土地を売るときは2~3社ぐらいに査定させるのをおすすめします。

この感覚の差(または誤解)を利用して儲けようと思えば出来そうなものです。実際そうしている人・会社もいます。いわゆる転売屋です。私はというと、売却相談者に対して、地元住民の相場観(地元価格)と市場でいくらで売れそうかを伝えています。以前からも主張していますが、親や祖父母から受け継いだ不動産がもたらす果実は受け継いだ本人が受け取るべきです。転売屋にさらわれてはいけません。もし地元価格で売って「即」転売を決められたら私のメンツは丸つぶれですし、売主から詐欺師呼ばわりされそうだし、お前もグルか?と疑われると思います。なので査定には細心の注意を払っています。

最近、自然公園法に関する過去記事へのアクセスが増えています。※下のリンク参照

【留意点】自然公園法の制限について

おそらく、自然公園法の制限がかかる地域の取引が増えているのではないでしょうか。

あと、自然公園法の制限に関するトラブルを最近聞きました。

自宅を建築するための土地を買った後に

第2種特別地域にかかることが分かり、

希望するサイズの住宅を建築することが出来なかった事例です。

制限の代表的なものとして、隣地・道路から建物を5m以上離さないといけません。

※「一定の要件を満たした自宅」に関しては建ぺい率・容積率・外壁後退の制限を受けません。

例えば、15m×15mの正方形の土地があったとします。

地積は225㎡(68.06坪)です。

すべての境界から5m後退しないといけないのであれば、

5m×5mの範囲内に建物を収めないといけません。

建築面積はMAX25㎡(7.56坪)です。

1Kのアパートの部屋ぐらいのサイズです。

建ぺい率10%が適用されるなら、建築面積はMAX22.5㎡(6.80坪)です。

加えて容積率20%が適用されるなら、延べ面積MAX45㎡(13.61坪)ですので、

2階建てにしても、1Kの部屋を2つ上下に重ねたぐらいの住宅しか出来ない計算になります。

しかも建物は敷地のど真ん中にしか配置できません。

このトラブル事例では、売買契約の際に不動産屋を仲介に入れなかったことが、

自然公園法の制限に気が付かなかった一番の原因です。

これが銀行の融資が絡むなら、仲介業者を契約に入れるのが融資の条件となってトラブルは防げたと思いますが、

現金決済だったようです。

しかし、【売主が事業者:買主が一般消費者】なので、

消費者契約法が適用されて理屈上は白紙解約できる事例かと思います。

これが【売主個人:買主個人】の場合は、大分こじれるかも知れません。

理屈が通じない売主は世の中にいっぱいいます。

買主が自身で試行錯誤しながら、なるべく業者の手を借りずに事を進める意志は、

私も事業者の端くれとして、自立心があって素晴らしいことだと思います。尊敬します。

ただ、不動産取引の失敗は致命傷になりかねませんから、

不動産屋を仲介に入れてくれとは言いませんが、ほんと慎重にお願いします。

たまに所有権移転登記を自分でやりたいと語る買主がいますが、

登記の失敗はシャレにならないので、私は止めています。

融資が絡むなら銀行も反対します。

こればかりは必ず司法書士へ依頼してください。

売物件の電話問い合わせの際に、私から

「どのような目的でこの土地を使おうとお考えですか?自宅の建築ですか?」等と聞くようにしています。

この質問の意図するところは、土地や建物の使い道(用途)によって制限が変わったり、

税金が変わったりするので、取引の全体像を描くのに必要な情報だからです。

用途を質問すると明確に答えられない方がけっこう多いです。

用途は後で考えることにして、とりあえず土地だけ欲しいのか?

冷やかしで問い合わせているんですかね?

それとも、こちらを警戒しているのでしょうか?

本当の使い道を隠してもいいことないですよ。

例えば、この地域ではお店を営業してはダメとか、店舗はいいけど事務所はダメ、

自分で使う倉庫はOKでも営業用の倉庫はダメとか、いろいろ制限があります。

とある地域では民泊物件には「地域の水道を供給しない」と聞いたことがあります。

税金で言えば、自宅としての活用であれば登録免許税が半額になることがありますし、

海外居住者売主の場合は、用途次第で源泉徴収税の有無に繋がります。→※買主に請求が行きます

用途でいろいろ変わります。ご用心ください。

以下、不動産の売主がご年配のときにありがちな話です。

不動産売却の査定依頼があって査定書を作成し、所有者と対面して説明を行った後日のこと。

私へ電話がかかってきて、そのご子息から

「査定書を見ました。その査定額で買ってください。」

と言われました。

しかし、これは市場で売りに出す場合の査定であって、

私は買取りをしていない旨をご子息へ伝えると、

ハシゴを外されたような残念なリアクションを受けました。

特殊需要が期待できたので、その査定書には【通常の査定額】と【上振れを狙えるであろう価格】の2パターンを記載し、

市場で高く売るコツを書いているのですが・・・

聞けば手元に査定書があるというではないですか。査定書をしっかり読まずに早とちりしたのでしょう。

※通常、私の査定書はご年配の方にも読みやすいように大きな字で印字して、簡潔にまとめています。

残念なリアクションを受けて電話を切られそうになったので、すぐさま話を続けました。

・不動産会社の買い取りは、買い叩かれる傾向にあること。

・不動産会社が買い取って何をするかというと、最終的には一般消費者へ売って儲けるということ。

・不動産会社が利益を出すためには、安く買って高く売る必要があること。

・以上を踏まえると、不動産会社に売らずに市場で一般消費者へ直接売った方が、

仲介手数料を支払っても手元に残るお金は多くなるはず。

こう伝えると話を聞いていただける態度に変わりました。

親やその先代から受け継いできた不動産を、無意味に安売りするのは見るに堪えないですよ。

その果実は無関係な第三者ではなく、故人から受け継いだ人が受け取るべきだと考えています。

親から相続した土地の売買代金を現金で受け取り、そのまま持ち帰って仏壇に報告するご年配の方がいましたが、

私もそのような感覚を持っています。

正直、情報格差を利用して私が儲けようと思えば安く買い取れそうなケースはたまにあります。

でも、なんか無理です。普段は見えないものを信じないのですが、故人の視線を感じます。

営業マンや商売人・投資家等を経験していないと、儲ける仕組みはなかなかイメージ出来ないですかね。

例えば、

・○○の先生やセミナーへお金を払って勉強するかを検討する

・○○で本当に儲けている人が教えているなら、何故こんなに手間をかけて人に儲ける手段を教えるのか?

・○○で失敗した生徒・受講者から逆恨みされるリスクを背負ってまでやることなのだろうか?

・もしかして本当は○○で儲からないから「○○を教えるビジネス」で利益を出しているのではないか?

営業マンだったら、畑違いの分野でも、こういう二次的思考の結論に至ろうかと思います。

ただし、二次的思考に染まったら素直さが失われると思うので、どっちが幸せなんでしょうね。人それぞれですかね。

◆最後に、なんか買取業者のことを悪く書いたみたいですけど、

不動産会社へ買取り依頼する売主の大きなメリットと、買取業者が存在している価値はありますよ。

①すぐにお金が必要で一刻も早く現金化したい

→ キャッシュが潤沢な業者さんでしたら可能です。

登記に不備が無ければ2日以内で契約~決済~所有権移転まで出来るのではないでしょうか。

取引関係者「全員」が即行動を起こせば1日で出来るかも知れません。やったことがないので分かりませんが。

市場で売るとなれば最短2カ月ぐらいはかかります。

「物件調査~広告~契約~融資本審査~融資の実行&所有権移転」といった流れになります。

②売るのが難しい不動産を買い取ってもらえる可能性がある

→ ややこしい権利関係の整理、大規模の土地では価格が大きくて売れないけど小分け(分譲)にしたら売れる土地、

接道をクリアできるか怪しい土地等、リスクや手間を取る代わりに安く買い取って、

諸問題を解決後に売却益を得るという不動産会社のメリットがあります。

こういったパターンであれば、みんなWin-Winです。

賃貸にしても売買にしても、私は他社さんと共同仲介をガンガンやっています。

取引の主導権を握りたいので、重説・契約書は基本的には私が作成しますが、

たまに他社さんの契約書を使うケースがあります。

そういう時の楽しみの一つが、契約書の内容を見ることです。

特に特約条項に見慣れない文言の条文があったときは、いろいろ察してしまいます。

こんなトラブルがあったからこういう文言を入れたのかな・・・という想像です。

(動物・昆虫等の駆除)

第6条 本件建物・敷地内におけるネズミ・ハブ・鳥等の動物、アリ・ゴキブリ・ヤスデ・蜂の巣の発生等の

動物・昆虫等の駆除は乙にて行うこととし、甲は対応しないものとする。

ただし、シロアリの発生については特約条項第3条の通り甲にて対応するものとする。

例えば、古民家賃貸の特約でこんな文言があったら、

「本土から来た入居者が、やんばるの自然の洗礼を受けてひと悶着あったのかな?」ということが読み取れます。

ちなみに、これは私が作ったやつです。

本土から来た友人がアパートのベランダでアフリカマイマイ(黒くてでかいカタツムリ※画像検索注意※)

を初めて見て衝撃を受け、管理会社へ駆除の連絡をしたという話が頭にこびりついていたのと、

実家で受けてきた数々の自然の洗礼を思い出して、こんなグロテスクな特約を作りました。

自然現象まで貸主は責任を取れません。

やんばるは自然に囲まれているので仕方がないことです。

(本物件の改変)

本売買契約締結後から本物件引渡しまでの間は、

売主・買主はお互いに相手方へ無断で本物件に改変を与えてはならないこととする。

※売主が万が一、買主へ無断で本物件に改変を与えた場合は「契約不適合(契約条項第13条)」

または「(一部の)債務不履行(契約条項第15条)」と見なされるおそれがありますのでご注意ください

(例:土地の掘削・樹木の伐採・リフォーム・塗装等)。

これも私が作りました。

中古一戸建ての売主が、良かれと思って室内の壁を「買主へ無断で」塗装してしまったことがありました。

その時は買主が特に異議を述べることなく取引出来たので助かりましたが、冷や汗をかきました・・・

他社さんの特約で一番好きなのが、

「借主は貸主との交渉で、弁護人以外の代理人を立ててはならない」という趣旨のものです。

ここから読み取れるのは、「怖い人を連れてこないでね・・・」というメッセージです。

不動産屋に仲介手数料を払うのが嫌だから・・・

不動産屋は信用ならないから・・・

という理由で、個人間売買を選択する売主様が一定数いらっしゃいます。

最近また安売りしてしまった事例を耳にしました。

売ったご本人は安売りしたことに気付いていないと思われますので、

このまま一生気付かない方が幸せに過ごせるかと思います。

世の中いろんな不動産業者・営業マンがいますが、特殊需要を知っている人は、相場より高く売ることがあります。

以前、100~200万円ぐらいじゃないと買わないんじゃないの?と馴染みの同業者・投資家みんなが口にする土地を、

急ぐ必要が無ければ特殊需要に賭けて1,000万円で売りませんか?と売主に持ち掛けたことがあります。

300万で買付の打診がありましたが断り、結果は売出しから1年半ぐらいかけて750万円で売れました。

このように私みたいな不動産屋に任せて良かったケースも、もちろんあるわけです。

ちなみに、他社に先を越されたので私はこの取引には絡んでいません(›´ω`‹ )

徳を積んだと思って来世に期待します。

特殊需要の種類はいろいろありますが、狭い世界の出来事なので、一般的には知られていない情報です。

私は物件査定をする時に何らかの特殊需要は無いかを考えます。

売主の事情・経済状況を聞いて早く売るべきか、時間がかかりがちなので売主に胆力があるか、その辺も考慮しながら、

高く売る勝負ができると思う物件はそう提案しますよ。

安く売り出して早く売れた方が仲介手数料をいただけるので、私にとってはその方が都合がいいのですが、

高く売れる可能性があることを黙っておくことが出来ません。

世の中いろんな不動産屋がいます。個人売買を選択するかどうかはご本人の自由ですが、

査定ぐらいは何社か不動産屋にさせた方がいいと考えます。大体が無料ですし。

では、どの不動産屋に査定を任せるか・・・

① 自分の眼力に自信があるなら、不動産屋の広告文やブログ等を見てこれはと思う業者を選定。

② 自分の眼力に自信が無いなら、3名の信頼できる人にそれぞれ不動産屋を1社ずつ紹介してもらう。

③ ①と②をミックス

こんな感じで検討してみてはいかがでしょうか!

山や高低差のある物件を預かることが多いのですが、

現地を見る前に、ネットである程度の地形を把握できますよ。

山の土地は実際に現地を訪れると、

「思っていたよりも使える面積が小さかった」

とがっかりすることがよくあるはずです。

そんな残念な気持ちになる案内を少しでも減らしたいので、

見学前にある程度の地形を把握することを推奨します。

以下は、その足掛かりになる情報です。

●地形図、航空写真

当WEBサイトでは、高低差のある物件は等高線の入った地形図や

航空写真をダウンロード出来るようにしています。

等高線は5m毎と2m毎のパターンが多いのですが、私は図面の右下に

「※等高線は高低差5mを表す」というような表現を記載しています。

地形図は縮尺がないのと土地の境界線(筆線)がないので少し不便です。

航空写真はその点をクリアしています。役所の税務課で誰でも買えます。

窓口で等高線を入れてくださいとリクエストすると入れてもらえます。

等高線入り航空写真の実例

●地理院地図、沖縄県地図情報システム

ネットで「地理院地図」や「沖縄県地図情報システム」を検索して触ってみてください。

等高線の入った地図が見られます。

やんばるだと地理院地図で1970年代の航空写真を見ることが出来ます。

東京・大阪は戦時中の航空写真が見られます。

●グーグルアース

地形を知りたいならグーグルアースが最強です。

初期設定では2D(平面)で地図が現れますが、右下の3D(立体)をクリックすると、

下のような立体的な土地の姿が見られます。

大まかに地形を把握するならこれが一番です。

◆個人的に一番好きな機能が、マウスのカーソル(矢印)の位置の標高が出るところです。

画像の★マークの位置がカーソルを合わせたところですが、画面の右下に標高が記載されています。

精度を100%信頼しているわけではありませんが、大まかな地形を知るのには十分な機能です。

「数年売りに出している土地が、実は違う場所だった」ということがありました。

私を含め、複数社が同じ土地を広告に出していますが、みんな位置を間違えています。

この記事を書いている時点で、私だけが先に正しい位置に地図と写真を訂正しています。

そもそも、売主がこの土地の位置を間違えて把握していたようです。

測量を入れて境界杭がしっかりあり、草刈りもされて、

元付業者からここが売地ですと案内されたら、そりゃあ疑いませんよ。

何故間違えたかは分かりませんが、付近一帯がすべて手付かずの原野で、

土地の形もみんな似たような形状ですから、気付きにくい状況ではありました。

しかし、測量した方は大丈夫ですかね?何故そこへ杭を打った?(笑)

ちなみに、測量をする方にも色々いらっしゃるのですが、

土地取引では「土地家屋調査士」が行った測量でなければ法的な裏付けはありません。

万が一境界トラブルがあっても、裁判では土地家屋調査士が行った測量成果を採用します。

「測量士」が行った測量は目安にはなっても、土地取引の世界では有効ではありません。

でも、測量士でも技術的には問題ないはずです。

ほんと、何故そこへ杭を打った?(笑)

この間違いに気付いたきっかけは、航空写真とにらめっこしていた時でした。

木の位置に違和感があったのでまさかと思い、現地を巻き尺で図ると予感は的中。

土地の位置が1区画分ズレていました。

やはり不動産業界では人の話を鵜呑みにしないことは大事ですよ。

売主の言うことですらです。

必ず自分で一次情報に当たりましょう。

今回は取引に至らないうちに気付いてよかったですが、

お問い合わせいただいたお客様には迷惑をかけてしまいました。

以後気を付けます。

とある土地の条件付所有権移転仮登記(条件 農地法第5条の許可)を

本登記にした場合、税法上では譲渡日をいつと見なすのか?

最近関わった案件でそのようなことがあったので調べました。

いつから土地を所有しているかで、売却後の譲渡所得への課税額が倍ぐらい変わります。

長期譲渡20.315%、短期譲渡39.63%ですからね(※2022年6月現在)。

本登記を行ってから所有期間を起算するとなると、

本登記後に即売却したら譲渡益の39.63%の税金を払うことになるので、

今後の売却時期や売却額の判断に大きな影響を及ぼします。

税務署に電話で確認したのと、税理士によるネット記事で確認したところ、

「物件の引渡しがあった日」が所有期間の起算日(譲渡日)でした。

今回のケースでは「土地売買契約の締結・代金決済・土地の引渡し」が

同日だったので、その日で間違いなさそうです。長期譲渡20.315%に該当しそうです。

しかし、本当にそうなの?という不安があります。

税務署という一次情報に当たりはしましたが、それでも100%安心できないのが不動産屋の性です。

官公庁に限らず、これまでに何度も落とし穴がありましたので。

※損害賠償に至るような取引の失敗はサラリーマン時代を含めてこれまでありません

売主様ご本人から税務署や顧問税理士等に直接確認していただいて、はじめて安心できると思います。

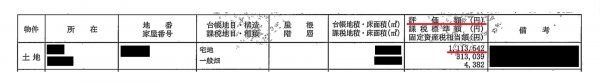

私を悩ます「評価額」という言葉があります。

役所から毎年届く固定資産税の納税通知書に書かれている「評価額」というやつです。

役所の窓口で取得できる固定資産評価証明書・公課証明書にもその「評価額」が記載されています。

不動産業者の立場から言うと、「評価額」という表現は大きな誤解を生み、不動産の売主が損をすることがあるので、

表現を変えるべきだと考えます。

以下は実例ですが、「評価額」と売却額に大きな乖離がありました。

結論から言うと、3,900万円で売却できた土地は、「評価額」が1,113,542円でした。

実に35倍の開きがありました。

このケースでは、かつて家が建っていた土地を更地にした後、長年畑として利用していました。

台帳地目・登記地目は「宅地」ですが、課税地目が「一般畑」となっているので、

「評価額」がめちゃくちゃ安いというわけです。

しかし、少し整地すれば家が建つ土地で、法的にも建築が可能でしたし、

住宅街にポツンと取り残された更地で需要が旺盛な地域だったので、

過去の取引事例よりも少し高い価格で売れました。

で、何が問題かと言うと、役所が言う「評価額」を【売買するときの妥当な金額】

と誤解する方が世の中にはいるということです。

●売主サイドの誤解が生む悲劇

誤解したまま売ってしまうと、大損します。

上記の例で1,113,542円で土地を手放したとしたら、

本来得るべきだった金額を知った時には愕然とするでしょうね。

何せ35倍ですからね。

●買主サイドの誤解が生む悲劇

個人間取引で多いのですが、「役所の評価額が●●万円だから売主の売却希望額●●●万円は不当に高過ぎる!」

と思って私にこの額が妥当かを相談してくる方がたまにいます。

相談者に「市場に出すとそのぐらいの価格で売れそうだから妥当な金額だと思いますよ」と伝えると

納得いかない様子で帰っていく方もいました。

その方は自分に都合の良い回答が得られなかったので「やっぱり不動産業者はクソ!」と思っていたかも知れません。

役所の「評価額」が妥当でしょと言うなら、墓地はゼロ円、宅地に転用できる畑は農地価格で取引されるべきです。

それっておかしいですよね?

◆このバグを突いて儲けを狙う人が世の中にはいるので気を付けてくださいね。

不動産業者は基本的には消費者である買主保護に動きますが、このようなケースでは売主保護に動きますよ。

情報弱者から情報格差を利用して儲ける話は見過ごせませんよ。